サッカーの間接フリーキックって、意外とわかっていない子供さんが多いです。

そして、お父さんもサッカーをやっていたひとでも意外にあいまいなのが、実は間接フリーキックです。

ということで、今回は、とくに少年少女サッカーつまり、小学生のサッカーの審判をやるなら、しっておきたい最低限の間接フリーキックに関して確認して行きたいと思います。

今回のサッカー練習のポイント

間接フリーキックの主審としてのシグナル

間接フリーキックの場合、必ず、片手を上げることが必要となります。(2019年度の改正でゴールまで明らかに遠い位置からのオフサイドのフリーキックなどでは上げる必要はなくなりました。)

フリーキックが蹴られた後、最初にどちらかのフィールドプレーヤーによりボールが触られたら手をおろします。

<<http://www.jfa.jp/referee/rule/ より引用>>

この手を上げているあいだに、ボールがゴールに入った場合、だれもボールにふれることなくゴールに入ったことになりますから、得点は認められないということにもなりますので重要なシグナルとなります。

そうすると、間接フリーキックという判断をしたら即座に、片手を上げる必要があります。

なので、間接フリーキックとなるのは、どんな場合かをしっかりと把握しておかなければなりません。

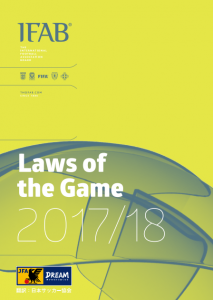

それでは、さっそくサッカーにおいて間接フリーキックとなる事例をサッカールールブック2018(競技規則)を確認しながらみていきましょう。

■1 承認なくフィールド復帰 P56

これは、競技者が、用具を正すように、指示されたりしてフィールドを離れた際に、そのあと、主審の承認を経ずに、フィールドに入った場合に、間接フリーキックの違反となります。

この場合は、その競技者に、【警告】をあたえます。そして、もし【警告】をあたえるためにプレーを停止していたら、プレーを停止したときに ボールのあった場所から、間接フリーキックとなります。

子供だと、何も考えずに、フィールドに戻ってきてしまう場面が有ると思いますが、成長のためにも、【審判に必ず一言いって】から、フィールドに戻るように指導しましょう。

なお、主審に承認をもらうことは、

承認はプレーが進行中でも行うことができる

と、競技規則にあるので、とにかく子供たちには、サッカーの試合中に、用具の直し等でフィールドの外に出た場合主審に一言言ってから、(承認をもらってから)フィールド内に戻るように指導することが重要です。

また、用具を正したことを

審判員に点検されてから、復帰がみとめられる

ともありますので、かならず、副審にすね当てや、靴の状況などを確認してからフィールドに戻ることも子どもたちには指導したいものです。

そうしたこともきっちりすることで、子供たちも成長します。これを適当にしてやっていることが多いと、それこそ間接フリーキックがどんなときに行われるかもわからなくなってしまうのです。

■2 オフサイド P93

オフサイドが、間接フリーキックというのは、多くの審判員をやられている人が知っていると思いますし大人でも、さすがにオフサイドのときは、間接フリーキックということは、知っておられる方が多いので、いいと思います。

ただ、オフサイドの判断をするのに、主審の許可なく、フィールドを離れた 守備側競技者は、オフサイドの判断のために、プレーが次に停止されるまで、または、守備側のペナルティーエリアからボールがだされるまで、タッチライン上にいるものとみなされます。

ここが、けっこうポイントとなります。

たとえば、試合中にペナルティエリアで、守備側選手が倒れて、フィールドの外側に移動したとしてもタッチライン上にいるものとして、プレーが切れるかペナルティエリアの外にボールがでるまでは、考えなければいけないということは、とくに、副審をやる場合には確認しておきたいことです。

■3 身体的接触なし P96

つぎは、ボールを触ろうとする意思なく、相手競技者の進行を妨げた場合です。

これは、おもにボールとの距離にも関係します。

ボールを全く扱えない距離で、 相手の進行を妨げると、 間接フリーキックとなります。

ボール保持者が、ボールを自分の足で扱える範囲内にあるときに、身体で相手をブロックすることは反則となりません。

小学生くらいだと、相手の進行を妨げるという行為を低学年くらいだとおこることもあるので、よく注意してみましょう。

■4 ゴールキーパー妨げ P96

これは、ゴールキーパーがキャッチしたあと、味方にボールをわたそうと、スローイングや、キックをする際に、邪魔をした場合、間接フリーキックとなります。

■5 危険な方法でのプレーp97

これは、具体的には、たとえば、オーバーヘッドキック、いわゆるバイシクルキックを攻撃側プレーヤーが行ったときに、そのキックに対して、近くにいる相手競技者が 負傷をおそれてプレーできない状況があれば、

それは、間接フリーキックの反則となります。

なお、主審が、危険でないと判断すれば、バイシクルキックも認められるので、状況をみてしっかりと判断しましょう。

■6 間接フリーキックがゴールしたら?? p105

ところで、間接フリーキックが、直接ゴールしてしまったらどうしたらいいのでしょうか。

これも、稀ではありますが、実際におこります。

間接フリーキックで、ボールが相手ゴールに入ってしまったら、ゴールキックで再開となります。

また、万が一ですが、間接フリーキックで自分のゴールに入ってしまった場合は、相手チームのコーナーキックでの再開となります。

こんなことは起きないとおもいますが、実は、小学生の低学年くらいの試合だと、こんなことが起きることがあります。

たぶん、小学生の低学年くらいだと、ゴールすることが目標であって、敵のゴールか、味方のゴールかは関係ない!なんて子供が、たまにいるので、おぼえておいたほうがいいと思います。

いかがでしたか?

サッカーの審判をやるのに必要な間接フリーキックの紹介でした。正しい知識はルールに限らずなんでも子供のために知っておきたいものです。

というわけで、子供を指導するためにも、そして自分がうまくなるためにも使える私独自のサッカー教材ランキングを作ってみました。

子供の審判もやりつつ子供の上達のサポートしたいと思うお父さんにお勧めです。

>>そんなので上達するわけがないと思っていた私が感激したサッカー教材がこちら

○目次にもどる

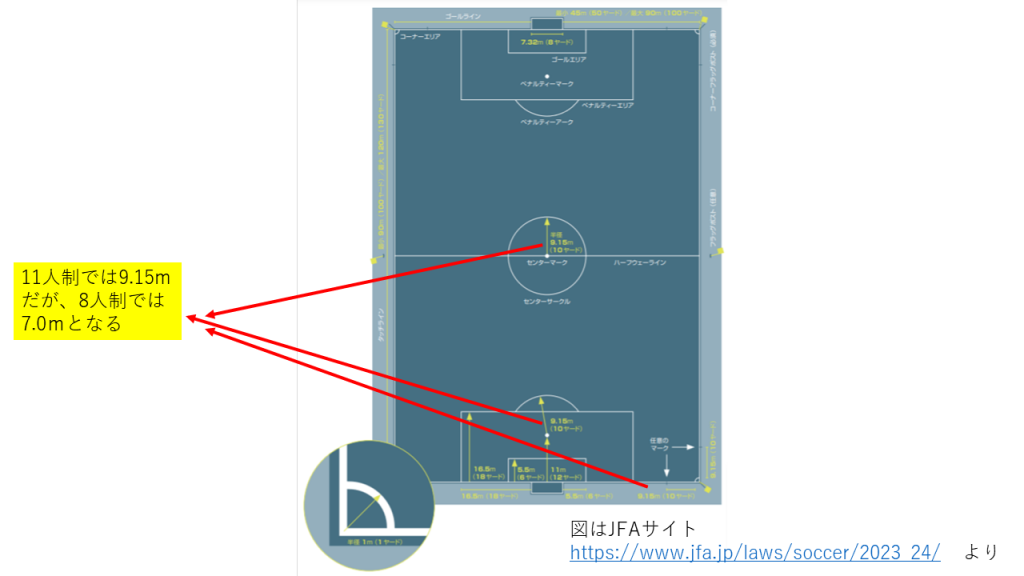

■7 間接フリーキック時の離れるべき距離(11人制、8人制)

間接フリーキックで離れるべき距離というのはほとんどの方が言わなくても分かっていると思います。

でもポイントは11人制と子供たちの8人制では間接フリーキックのときに離れるべき距離が違うということ。

11人制…9.15m

8人制… 7.00m

となります。これはセンターサークルの距離と一緒に覚えておくと便利です。なぜなら、大人の試合でも子供の試合でも自分の歩数で何歩になるのかキックオフする前に、9.15mもしくは7mをセンターサークルの部分でチェックすることがお勧めだからです。

わたしはこれは必ず確認します。人によっては9.15mが10歩だったり、9歩だったり、9歩半だったり、とまちまちだと思います。

同様に、7mだって違うと思います。

下記の図を参考に、今後大人の試合はもちろん、子供の8人制の試合をやるときでもセンターサークルで自分の歩数と距離の関係をチェックしてみてください!

ちなみに、

コーナーキックでも11人制では9.15m離れなくてはなりませんが、

8人制では7mとなります。

また、スローインは、11人制と同じく

2m離れることが必要です。

ぜひ、こうしたことは子供の教育面からも

しっかり覚えておきましょう。

■8 フリーキック時に壁から1m離れなかったら

次に覚えておきたいのが、フリーキック時の壁における反則。

これは競技規則では、「3人以上の守備側チームの競技者が「壁」を作ったとき、すべての攻撃側チームの競技者は、ボールがインプレーになるまで「壁」から少なくとも1m(1ヤード)離れていなければならない。」とあります。

これを守れなかった場合、間接フリーキックとなります。

今はだいたい、このルールも浸透してきているとおもいますが、「3人以上」とあるので、1人、または2人による壁の場合は相手競技者は壁から離れる必要がないともいえます。

大人の試合ではこのようなことは想定しなくていいとおもいますが、8人制の子供たちの試合ではこういったことが起きる可能性は十分あります。なのでしっかりとこの点も頭に入れておきましょう。

おまけ。審判では次のようなことも知っておくと役立ちます。

■同時に2つ以上の反則を犯したら?

https://xn--lckta6b8nt31l0xo.com/TOPPAGE/?p=3891

■用具を正すために、フィールドを離れたら?

https://xn--lckta6b8nt31l0xo.com/TOPPAGE/?p=3875

■PKどっちサイドで行う?

https://xn--lckta6b8nt31l0xo.com/TOPPAGE/?p=3883

■キックオフ、相手陣内に入っていいの?

https://xn--lckta6b8nt31l0xo.com/TOPPAGE/?p=3903